Les Poissons Voyageurs

Consommer du poisson, c’est ce que fait l’humain depuis la nuit des temps. Les instances publiques nous invitent à le mettre à notre table régulièrement. Source privilégiée en acides gras oméga-3, en protéines, minéraux et vitamines, le poisson participe au bon développement du système nerveux et à la prévention des maladies cardiovasculaires. Tout pousserait donc à manger du poisson. Deux fois par semaine recommande l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui souligne l’importance de varier les espèces et les origines de pêche.

Or, l’analyse des achats des produits de la mer en France révèle une consommation resserrée sur une petite poignée d’espèces, souvent commercialisée sous forme surgelée et très éloignée de ces recommandations. Entre la mondialisation des échanges, les variations climatiques, l’évolution des habitudes alimentaires, les menaces pesant sur certaines espèces et des relations diplomatiques parfois tendues, la filière française évolue dans un contexte incertain.

À travers des témoignages, des données scientifiques et des constats sans appel, Jour de Fête a dressé un panorama de la diplomatie du poisson, largement dominée par l’Asie.

Reportage : Hélène SCHEFFER

Illustration : MALIJO

« En Corse comme dans de très nombreuses villes en France, les poissonneries de proximité ont fermé les unes après les autres, regrette Gérard Romiti, un ancien patron de chalutier et représentant national des pêcheurs corses. Sous prétexte de sécurité alimentaire et d’aspect pratique, les poissons sont vendus en carrés et sans arête. Parfois, le consommateur ne sait même plus à quoi ressemble le poisson qu’il mange. » En ce lundi de fin septembre, le vice-président chargé des Cycles de l’eau et des risques naturels à la Communauté d’agglomération de Bastia est chagrin. Il regrette « qu’on trouve maintenant toujours les mêmes espèces dans les rayons des supermarchés : saumon, cabillaud, crevettes, égrène-t-il.

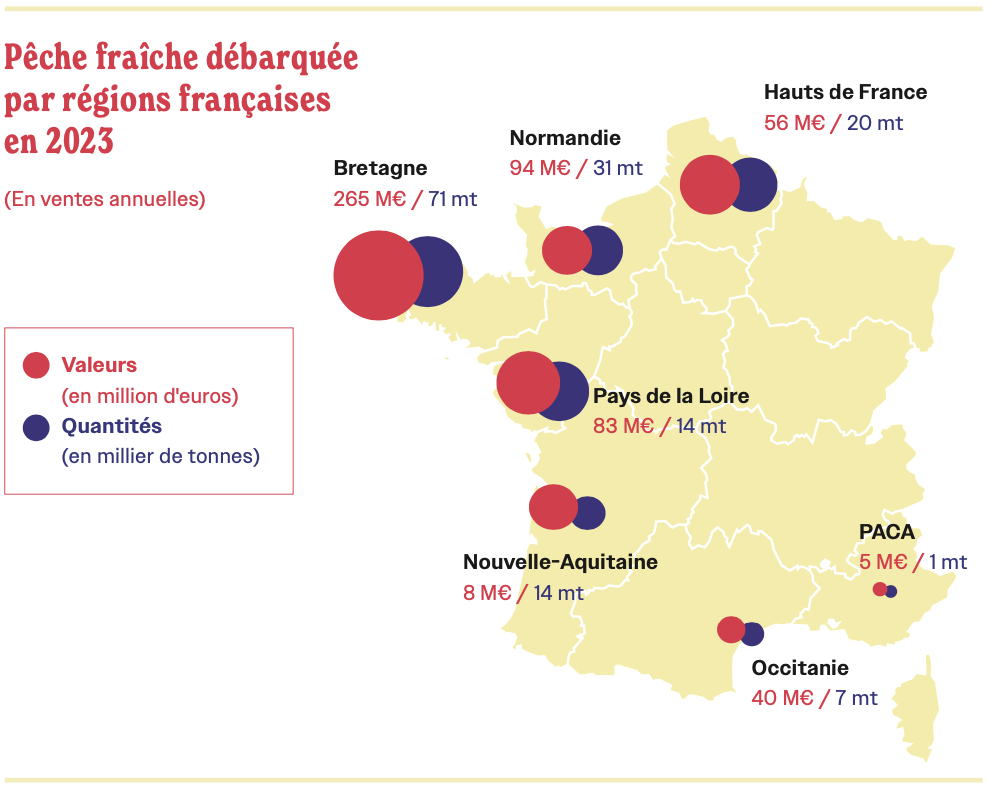

Les gens ignorent que l’on peut manger des poissons différents en fonction des saisons. » Cet état des lieux ne reflète pas qu’une réalité corse. Le marché du poisson s’est internationalisé et les pêcheurs, transformateurs et consommateurs sont tous soumis à la loi intraitable de l’offre et de la demande. Car le poisson ne se déplace pas qu’en nageant. Avant d’arriver dans nos assiettes, il a, le plus souvent, déjà beaucoup voyagé. Pour cause, la pêche française ne peut couvrir qu’un cinquième de la demande du marché intérieur. Autant dire que la majorité des poissons consommés dans l’Hexagone vient de loin, voire de très loin.

La Chine domine le marché

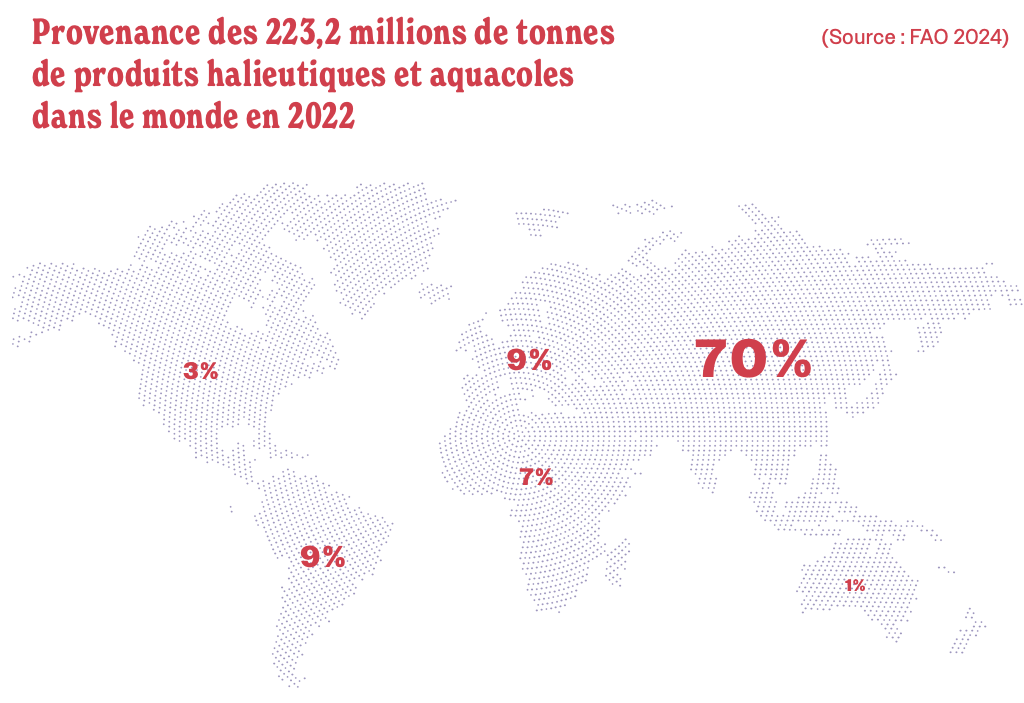

Poussée tout à la fois par le développement démographique des pays émergents et par les arguments santé, la consommation de poissons, des mollusques et des crustacés a connu une croissance fulgurante depuis 1961. Elle a doublé en 60 ans. « Une progression supérieure à celle de toutes les viandes terrestres cumulées » souligne l’Organisation mondiale de l’alimentation (FAO). Que ce soit pour la production ou la consommation, c’est l’Asie qui tire le secteur. Chine, Inde, Indonésie, Vietnam, les pays asiatiques disposent d’importantes flottilles de navires de pêche en mer. Ils abritent aussi de très nombreuses exploitations aquacoles.

Pays d’eau, villages flottants, les élevages de poissons ont organisé les paysages. Ces filières traditionnelles ont su grossir, se moderniser, se structurer, souvent en lien avec des capitaux occidentaux. Sur le podium, toutes catégories confondues, la Chine arrive en pre- mière place. À elle seule, elle représente plus du tiers de la production mondiale de produits de la mer et 15 % des volumes totaux de la pêche sauvage. Les autres régions du monde sont loin derrière. L’Europe, l’Amérique latine et la Caraïbe déclarent à peu près les mêmes volumes – moins de 10 % du marché mondial chacun.

Le poisson, au centre des relations diplomatiques

Mondialisation du marché oblige, les mers et océans du globe sont couverts de lignes qui délimitent les zones de pêche. Ces autorisa- tions donnent lieu à d’intenses tractations entre les États pour déterminer des quotas au niveau mondial, comme pour le thon ou l’espadon. Les discussions doivent aussi permettre d’éta- blir les règles au niveau régional pour maîtriser la gestion des stocks européens des espèces (cabillaud, églefin, lieu jaune…). D’autant que les ONG environnementales (WWF, MSC, Bloom, Sea Shepherd…) produisent elles aussi chacune des analyses qui viennent complexifier la vision du bon état des mers. Plusieurs d’entre elles ont créé des labels pour mieux faire connaître les stocks qu’elles estiment correctement pêchés, alerter sur les espèces très menacées ou pour défendre une aquaculture plus responsable (comme le label MSC, Salmon welfare scorecard…).

Le cabillaud est par exemple considéré comme mal en point dans les eaux de la Manche et du pourtour des îles anglo-saxonnes. Avec le Brexit, les autorités britanniques sont revenues à une politique protectionniste. Elles ont interdit leurs eaux aux autres flottilles européennes. Comme les Irlandais, les Belges, les Espagnols ou les Néerlandais, les chalutiers français, pêcheurs historiques de ces zones, ont dû drastiquement réduire leurs activités. Les pêcheurs écossais, nationaux britanniques, ont eux tiré leur épingle du jeu en ayant moins de concurrents dans leur zone de pêche.

Plus au nord, au large de la Norvège et de l’Islande, les bancs de cabillauds sont estimés en bonne santé. Le poisson est ici l’enjeu des navires scandinaves, qui travaillent près de leurs côtes. Plus éloignées, les autres flottilles européennes n’y ont que peu accès.

Sardines, thons, maquereaux sont aussi extrêmement scrutés. Longtemps considérés comme des espèces surpêchées, on s’est rendu compte que la pêche n’était pas la seule explication à la diminution des stocks. Les scientifiques ont prouvé que le changement climatique modifiait la qualité des planctons en Méditerranée. Cette évolution va même jusqu’à impacter la croissance des sardines. L’état des stocks du petit poisson de Méditerranée reste préoccupant malgré la chute drastique de la flotte de chalutiers dans le golfe du Lion. L’histoire se répète malheureusement. L’anchois, ce petit poisson bleu habitué des côtes sudistes, a connu la même raréfaction et la pêche s’est peu à peu étiolée. Dans les années 90, les Bretons avaient eux aussi connu une diminution de leurs bancs de sardines. L’impact sur l’économie du littoral breton a été immédiat entraînant la destruction de navires et la fermeture d’entreprises qui mettaient en boîte les sardines. Face à ces fluctuations soudaines, pour rester actives, les conserveries d’Atlantique et de Méditerranée ont diversifié leurs approvisionnements. Les poissons bleus viennent parfois de loin avant d’être marinés dans nos boîtes de conserve et de réjouir les amateurs.

Le boum de l’aquaculture

Autre phénomène du paysage marin, l’apparition de l’aquaculture. Elle s’est largement développée, mécanisée et pour la première fois en 2022, l’aqua- culture mondiale a dépassé la pêche sauvage en termes de volumes débarqués.

Outre les productions asiatiques, le saumon des fjords du nord de l’Europe est désormais l’une des chairs de poissons les plus travaillées dans les pays occidentaux. Grâce à lui, la Norvège se hisse sur la deuxième marche des produits exporta- teurs, derrière la Chine. Depuis les années 1970, sa production s’est industrialisée. Elle est estimée à 3 millions de tonnes aujourd’hui. Selon la qualité des élevages, le poisson peut grandir avec des densités très différentes, artisanales ou intensives. Le saumon est même considéré par certains comme le “poulet des poissons”.

L’élevage de crustacés progresse dans la même veine. Les crevettes et gambas de nos salades fraîcheur sont élevées dans les zones humides de Madagascar, d’Asie ou de l’Amérique latine. Comme d’autres, elles voyagent en conteneurs maritimes entre les zones de production et les zones où elles sont cuites et préparées, avant de rallier les zones de consommation. Quant à la ‘’daurade portion”, grâce à la régularité de ses approvisionnements quelque soit la saison et aux prix stables, c’est devenu la success story de l’aquaculture méditerranéenne. Issue des bassins de Turquie, de Grèce, d’Italie ou d’Espagne, elle se hisse parmi les produits phares des restaurants.

Les nouvelles habitudes alimentaires modifient le marché

Premier producteur, la Chine est aussi le principal exportateur mondial. D’autant que l’Empire du milieu est dans ce secteur aussi la principale usine mondiale. Le pays met ses propres productions en portions mais aussi celles de très nombreux autres pays. Une part de ce qui est pêché en Europe est par exemple exportée brut vers la Chine.

Découpé en filet, mis sous vide ou surgelé, travaillé à des coûts moindres, le poisson y est transformé avant de revenir en conteneurs vers le vieux continent transformé en filets, en darnes ou en pièces destinées aux usines de l’industrie alimentaire.

L’Europe, qui abrite le premier marché de consommation des produits de la mer au monde, très dynamique autant à l’import que pour les échanges intra-européens, est en demande forte. En 30 ans, les habitudes alimentaires s’y sont transformées. Si les Occidentaux achètent de moins en moins de poissons entiers et ne font leur choix que sur une dizaine d’espèces, ils sont demandeurs de produits sans arête. Les ventes se sont déplacées vers les produits portions faciles à travailler comme les poissons panés ou les plats cuisinés. Les rayons traiteurs grossissent à vue d’œil avec une inventivité remarquable : rillettes, sushis, tapas, salades en tout genre, surimi sous toutes les formes. Et les poissons frais dans tout ça ? C’est la chute libre. Ils ne sont plus achetés par les jeunes générations et disparaissent peu à peu des frigos des plus de 50 ans. Ce sont surtout les produits surgelés que l’on trouve dans les cuisines occidentales. Ils représentent 40% des parts de marché en France.

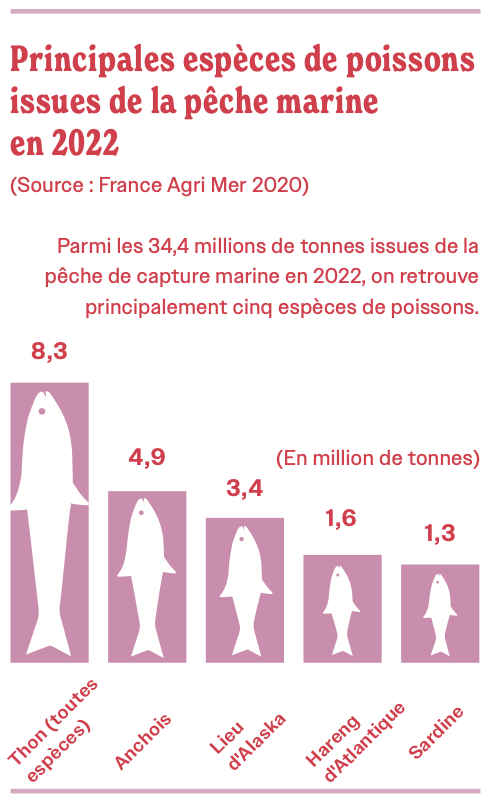

Les cabillaud, lieu noir, merlu et colin (lieu d’Alaska) assurent le quatuor de tête du prêt à consommer des supermarchés, de la street food et de la restauration collective. Au rayon des boîtes de conserve, en Europe, le thon et ses différentes variétés tropicales (listao, albacore…) tiennent le haut du palmarès des ventes. On trouve juste derrière les petits poissons bleus, tels que les sardines ou maquereaux riches en oméga-3. Quant au hareng, salé, fumé ou mariné, il reste apprécié des ports du nord, à l’image des Scandinaves qui font de ce petit poisson la première espèce consommée en Europe.

La gestion des ressources

Depuis une trentaine d’années, les pays se sont dotés de commissions permettant d’évaluer les quantités de poissons. La FAO note une amélioration dans la gestion des stocks sauvages. L’institution estime que 62 % des stocks mondiaux de poissons sont exploités à un niveau biologique durable, même si encore près d’un tiers reste surexploité. Il faut dire qu’en dehors des zones européennes, il est difficile de vérifier que toutes les contraintes et obligations sont bien respectées.

En France aussi, la gestion des stocks de pois- sons sauvages progresse, même s’il reste encore à faire. Les évaluations d’Ifremer montrent que « 56 % des volumes de poissons débarqués dans l’Hexagone en 2022 proviennent de populations exploitées durablement, contre 54 % en 2021 ». Mais la surpêche touche encore un cinquième des volumes débarqués et « 2 % proviennent de populations considérées comme effondrées » précisent les experts.

En 30 ans, la pêche européenne a perdu de nom- breux navires, à la suite de crises successives. Le nombre de jours travaillés en mer a baissé de 17 % entre 2009 et 2018. En 20 ans, la France a aussi perdu 53 % de ses navires. Ils sont à peine plus de 4 000 à continuer à aller en mer, dont 3 340 sont des petites embarcations de moins de 12 mètres, avec en moyenne un ou deux marins à bord. Cependant, les experts se sont rendus compte que la restructuration de la filière n’est pas un para- mètre suffisant pour une amélioration franche des ressources halieutiques. Pressions anthropiques, pollutions chimiques et plastiques, changement climatique, ces facteurs agissent sur la qualité de la biodiversité.

Et demain ?

Selon les études prospectives, la demande en poisson devrait continuer à progresser de façon importante ces dix prochaines années. Face à la limitation des ressources sauvages, on imagine une progression de la filière aquacole à grande échelle.

Une fois de plus, neuf dixièmes de ces volumes viennent du continent asiatique ou de pays du sud. Or, comme en agriculture, l’aquaculture inten- sive pratiquée dans ces pays interroge. Pourquoi ne pas relocaliser plus près, avec des méthodes plus respectueuses ? Pas si facile à faire. Entre les difficultés de la réglementation en mer et la concurrence des usages à terre, le tourisme ou le développement de l’immobilier notamment, les entreprises aquacoles ont du mal à maintenir leurs activités.

Sur la côte d’Azur, l’entreprise Cannes Aquafrais a dû faire face à des années de tensions locales pour décaler ses structures d’élevage de bars et de daurades de quelques centaines de mètres. En Corse, Acquadea (groupe Gloria Maris), historiquement implanté près d’Ajaccio, voit son avenir contrarié par des imbroglios administratifs. Ces deux entreprises de taille familiale font pourtant partie des référents de l’aquaculture française, aux faibles densités d’élevage et à la qualité premium.

Ça tangue en France

Entre contraintes environnementales, dépendance aux énergies fossiles et face à un marché mondial très concurrentiel, la filière pêche en France tangue fort. La crise du carburant, le Brexit, les plans de gestion sévères en Méditerranée ou dans le golfe de Gascogne, la volonté de développer les aires protégées en mer, sont autant d’enjeux qui ont imposé de réduire la voilure. Comme le monde agricole, la pêche est frappée par le vieillissement de la population. Il est plus difficile de trouver des jeunes pour assurer la relève.

On note quand même des embellies. La rentrée scolaire 2024 a marqué une hausse de 5 % des effectifs des 12 lycées de la mer français. L’attractivité du métier de marin est aussi portée par une campagne de communication du secrétariat d’État à la mer, baptisée « La mer recrute ».

Et de leurs côtés, sous la pression des professionnels, les politiques sont en train de prendre la mesure de la nécessité de garder les infrastructures locales de débarquement. Activités patrimoniales, elles restent des garanties solides pour le dynamisme de l’économie littorale et pour le maintien d’une structuration culturelle des territoires.